仕事を知る

港湾って?

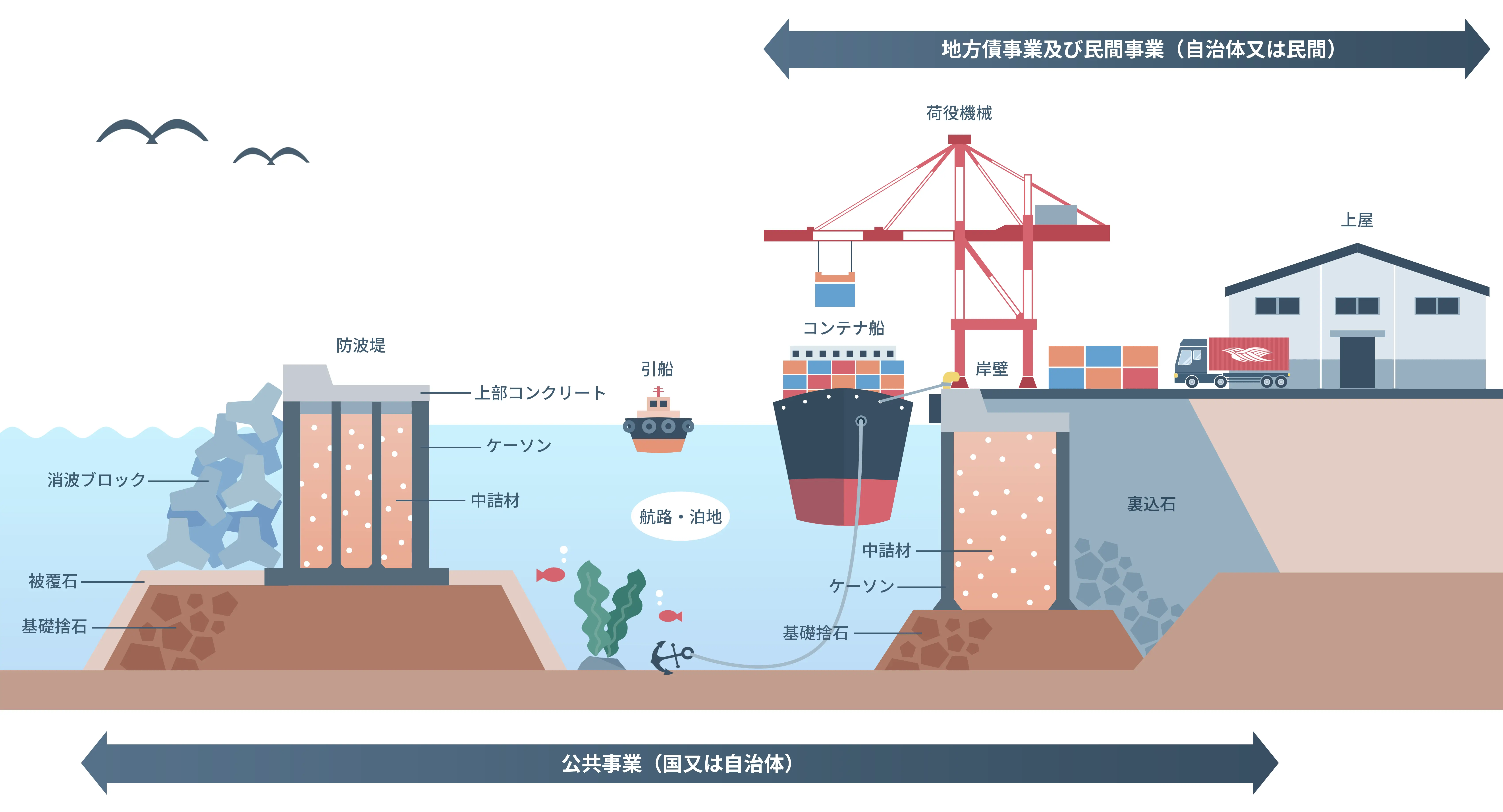

自然の地形または人工構造物により、外海と隔てられた水域。

船舶の発着や停泊、貨客の積み下ろしなどの設備がある。

Q

日本の貿易で海運(海上輸送)が占める割合を知っていますか?

A

99.6%

日本では、貿易に占める海上輸送の割合が高く、航空輸送はわずかであり、多くの貿易品が海上輸送に依存しています。

(※重量ベース:財務省貿易統計、国土交通省海事局調べ)

Q

『港湾』の役割とは何だと思いますか?

A

世界と日本の人々の玄関口・自然災害からの防護機能

港湾は、製造業をはじめとする製品の輸出や食料の輸入などの貿易が私たちの経済・生活を支えています。

また、高潮・津波等の自然災害から人命・財産を直接防護する港湾海岸施設の役割は非常に重要です。災害時には、緊急物資の海上からの大量搬入や支援部隊のベースキャンプ、保管場所の用地としても利用されています。

つまり港湾とは…

経済・産業活動のみならず、私たちの暮らしを支えるうえで、海上輸送の拠点となる『港湾』の果たす役割は極めて大きいと言えます。

日本港湾コンサルタントって?

港湾・海岸区域内の社会資本(インフラ)整備に関する計画・調査・設計・港湾DXの事業分野において、高い技術力をもとにサービスを提供する建設コンサルタント会社です。

『港湾』の役割が重要なポジションであるからこそ、国や地方自治体(港湾管理者)などは、港湾の整備に関して様々な事業区分を設けて取組んでいます。そして、私たち日本港湾コンサルタントは、全ての区分の事業主体からの信頼を得て、多様なコンサルティングサービスを絶え間なく提供することにより、日本の港湾の機能向上や施設の強靭化に貢献しています。

どんな仕事をしているの?

私たちの会社「日本港湾コンサルタント」では、港湾・海岸インフラに関わるさまざまな業務を担っています。それぞれの分野のプロフェッショナルな技術者が在籍しており、全国各地の港や漁港、海岸で私たちの技術を提供しています。

港湾、海岸、漁港及び空港の利用・改修目的と安全面、市場面、景観面など幅広い視野で未来の姿を創っていきます。

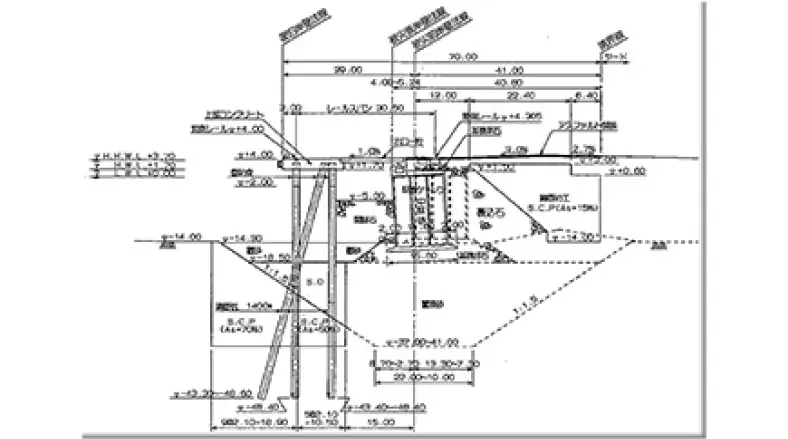

大水深バースの計画業務

日本の港湾では、世界の港湾に比べて大型コンテナ船が着岸できる大水深バース(岸壁)が不足しています。そこで国は、東京港、川崎港、横浜港、大阪港、神戸港の5港を国際戦略港湾に指定して大水深バースの整備を集中的に行う施策を策定しました。当社は国からの委託を受け、環境・費用対効果・防災等にも配慮した大水深バースの計画業務に取組みました。

地域の活性化に向けた計画業務

クルーズ船は、世界一周航路など、様々な港をめぐります。当社では港のスペックに合致した施設整備だけでなく、地元の方々と一体となって歓迎イベントを計画するなど、港の街おこしの様々な仕事をおこなっています。大勢の乗客が訪れる大型客船の誘致は、地元に多大な経済効果をもたらします。

最近は⾃然災害が激甚化しています。

当社では、⼈命財産を守るため、全⼒で防災に⼒を⼊れています。

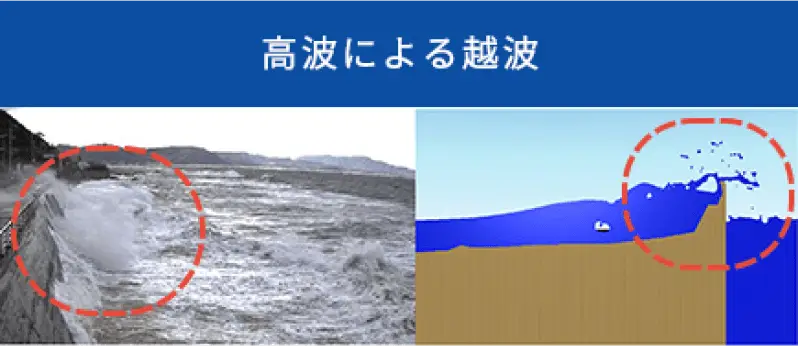

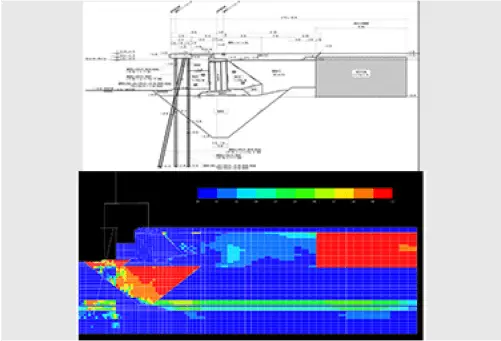

防波堤の高波・越波のシミュレーション

水流・潮流等の自然現象の挙動は変幻自在です。当社では、海岸地域で高波や越波のモニタリングを行い、その状況を数値シミュレーションで再現して、波の浸入を防いで街や背後地を守る防波堤や護岸等の設計に活用しています。

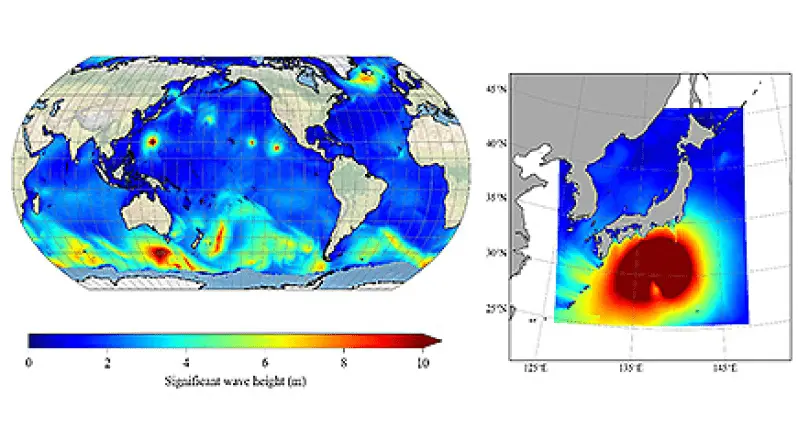

台風などの災害メカニズムの解析

台風や低気圧等の気象擾乱により発生する高波を波浪推算モデルを用いて再現し、

高波による災害のメカニズム等を検討します。

当社では、地震で被災した岸壁等の施設を、単に原形に復旧するだけでなく、同時に港の機能を向上させるノウハウを もって災害復旧に対応しています。

地震で被災した岸壁の復旧設計

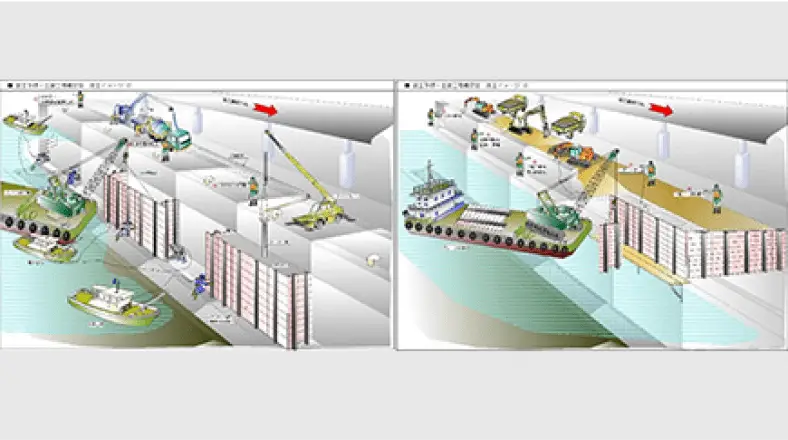

コンテナバースの改良設計

岸壁の機能強化を図るため、増深・耐震化の改良設計を行いました。

業務(荷役作業)が行われている状況で施工が必要のため、ドローンで撮影し、パソコン上に3Dで再現。業務を行いながら、工事を実施しています。

当社では、⽔理実験や観測を実施して、計測データを設計や施設整備に活⽤するとともに、ドローンや3D技術も利⽤して稼働中の施設の改良に取組んでいます。

計測データは設計に活かされ、私たちの安全を守るために使われています。

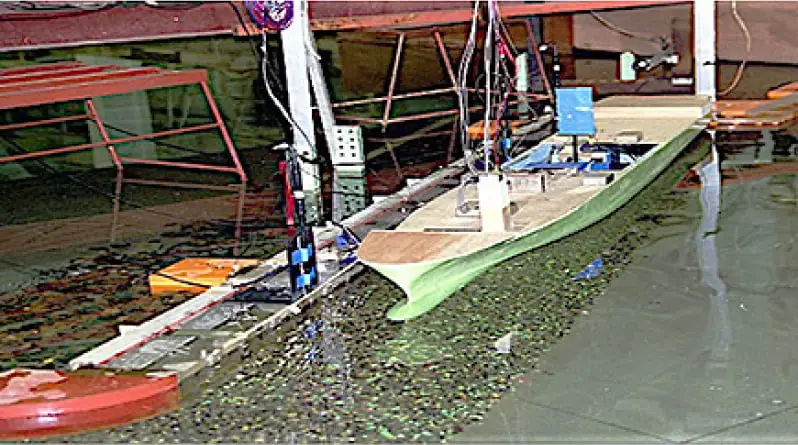

係留船舶の動揺実験

フェリー岸壁に係留された船舶の動揺特性を把握し、動揺量の低減対策工を検討。

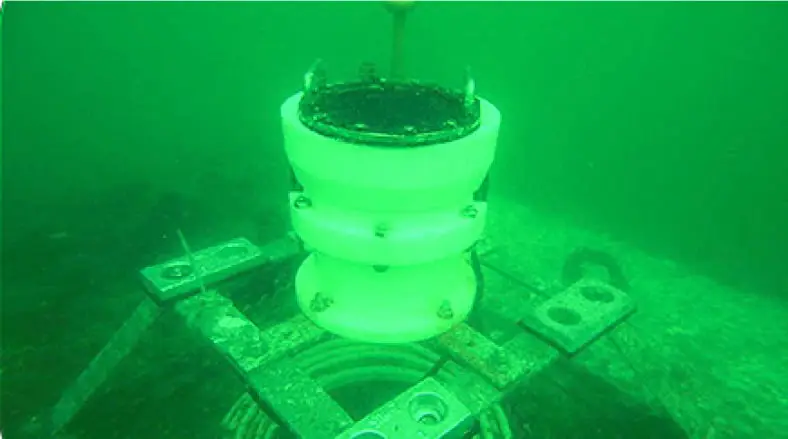

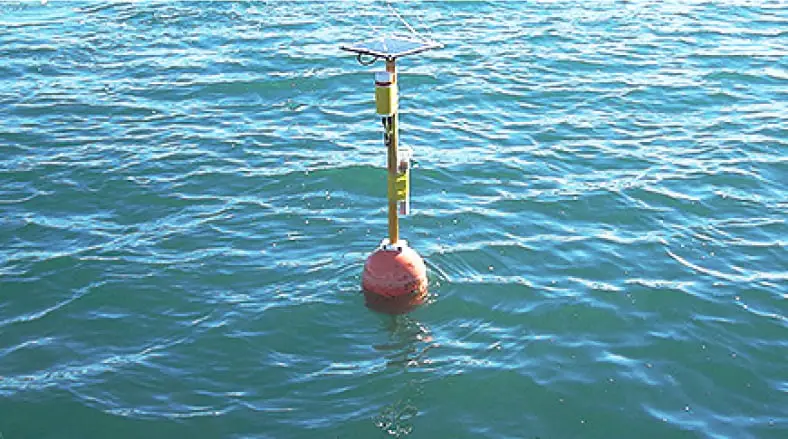

波浪・長周期波観測

年間を通じた風浪・うねりおよび長周期波を常時観測するため、波高計に接続したブイの通信機能により観測データを送信し、HP上でリアルタイムに観測状況を表示するシステムを構築し、防波堤整備の効果を評価。(観測地点の水深は-10m、-21m)

少子高齢化による人材不足をAIの活用により解消し、安全・効率も実現。未来の港湾ビジネスに重要な役割を果たしていきます。

港湾のデジタル化

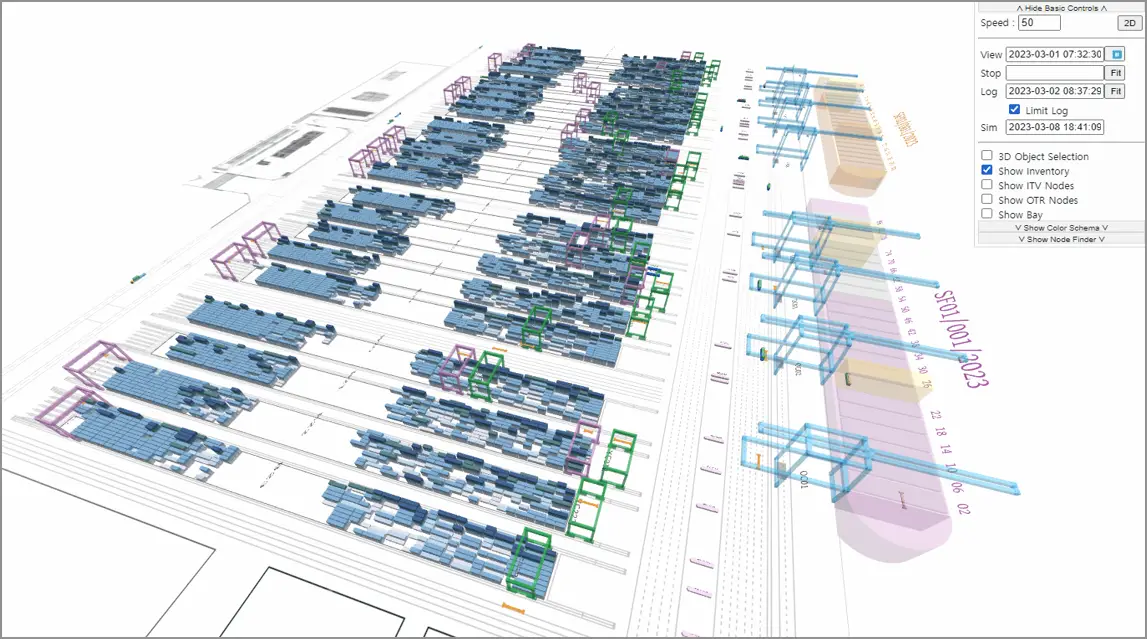

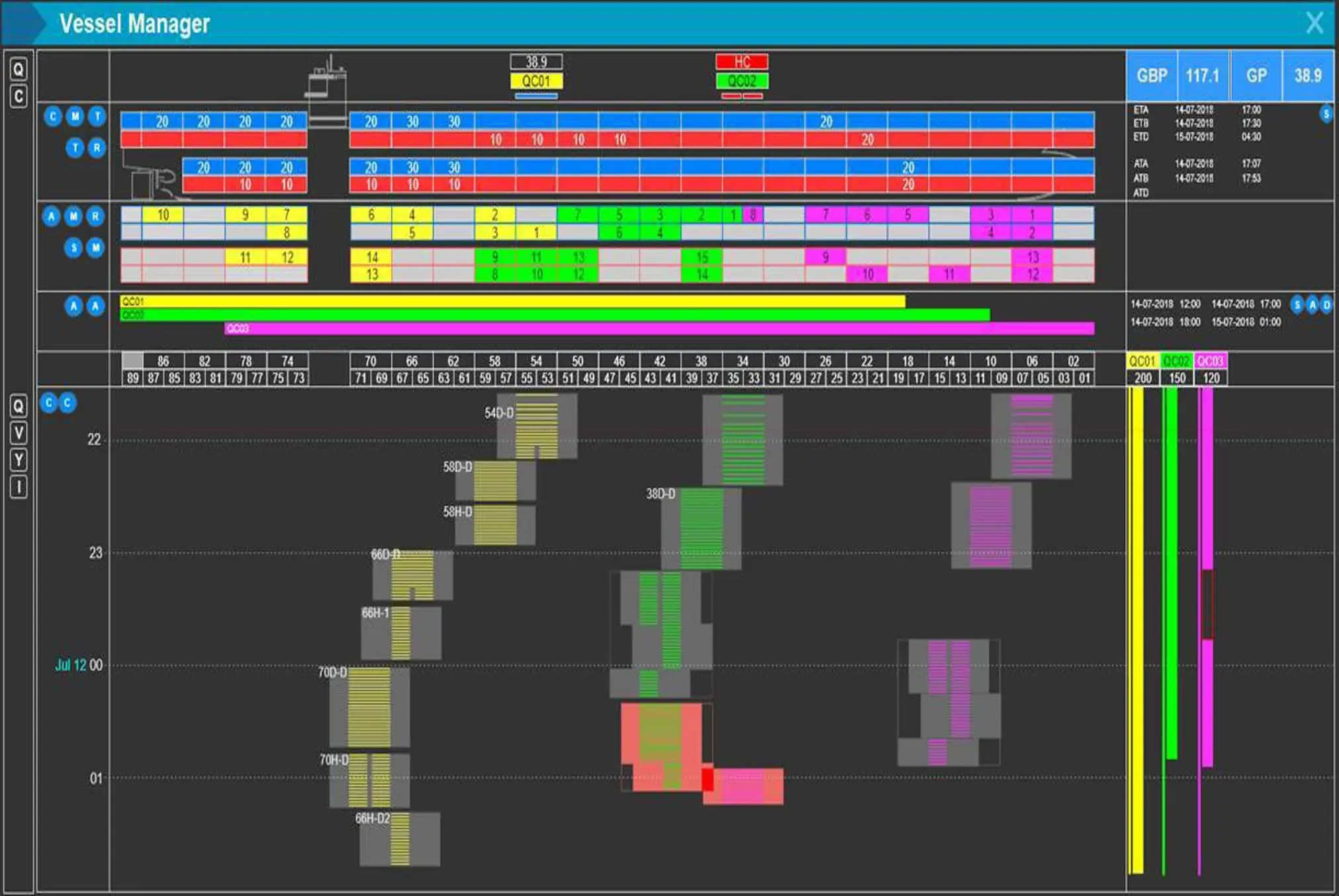

- ■ コンテナターミナルの自動化とシュミレーション

- ■ ターミナルオペレーティングシステム(TOS)のご案内

- ■ ターミナルモニタリングシステムのご案内

- ■ 既存カメラを活用したAIによる安全管理システムのご案内